unsere Belletristik-Lieblinge in 2023:

Kari Köster-Lösche: Das Julfest

Thorke vom Lorenzen-Hof ist zum Julfest in diesem Jahr alleine, Eltern und Bruder Oke verbringen diese Winterwochen in der Sonne Mallorcas. Eigentlich mag sie das sehr gerne – kann sie doch mit Puken, Tonttut, Klaubautermännern und wie sie sonst noch heißen reden. Ihr Vater Jonte, der sonst für die Grütze nach Geheimrezept zuständig ist, kann das nicht, er kocht den süßen Brei einfach und freut sich, wenn er leer ist. In diesem Jahr ist es nun Thorke, die das Kleinvolk versorgen soll. Und Jonte hat, vielleicht weil er in Gedanken schon im Urlaub war, zur Einladung auf den Hof keine Personenbegrenzung geschrieben. So hat Thorke viel mehr zu tun, als gedacht. Dass die Tomte aus Schweden fehlen, das fällt erst ziemlich spät auf. Was ihnen wohl passiert ist?

„Nordische Weihnachten mit Tomte, Puken und anderen Zauberwesen“ – so lautet der Untertitel. Ich war mir gar nicht sicher, ob sich das Buch an Erwachsene wendet, es hätte durchaus ein Buch für Kinder sein können. Während ich es mit Genuss „verspeist“ habe, war relativ schnell klar, dass Kinder einen ziemlich langen Atem brauchen (würden). Es liegt nun also bei den vorweihnachtlichen Erwachsenenbüchern und ja, nach dem Lesen fühlt man sich deutlich festlicher.

Aufbau Verlag, 978-3-352-01003-3, € 14,00

Mechthild Borrmann: Feldpost

Es ist kurz vor Weihnachten im Jahr 2000. Anwältin Cara bekommt, während einer kleinen Pause im Café, einen alten Koffer mit Briefen anvertraut – und obwohl sie eigentlich besseres zu tun hätte, versucht sie in den darauffolgenden Wochen, die rechtmäßige Besitzerin zu finden. In diese Rahmenhandlung eingebettet erzählt die Autorin Mechthild Borrmann die Geschichte der Geschwister Albert und Adele Kuhn und ihres Freundes Richard Martens während der NS-Zeit. Gerhard Kuhn, der Vater der Geschwister, ist gegenüber der NSDAP kritisch eingestellt, und er macht auch keinen Hehl aus seiner Meinung. Richard Martens Eltern hingegen sind seit Anfang der dreißiger Jahre begeisterte Nationalsozialisten. Die Familien waren früher befreundet, doch die gegensätzlichen politischen Meinungen veränderten das Miteinander. Die Kinder, zu denen auch Richards Schwester Dietlinde gehört, sind jedoch noch lange unzertrennlich, sogar noch als Gerhard Kuhn wegen Sabotage verurteilt wird und ins Gefängnis kommt … Aber ist Richard wirklich in Adele verliebt?

„Feldpost“ ist ein eindrücklicher Roman, der anschaulich und nachvollziehbar erzählt, wie das Miteinander während des Nationalsozialismus war. Adele, Albert und Richard gehen unterschiedliche Wege, arrangieren sich notgedrungen – aber ihre Freundschaft trägt. Über den Erzählstrang in der Gegenwart bekommt das Buch einen aktuellen Beiklang: Er zeigt auf, dass die Vergangenheit immer noch und immer wieder Einfluss nimmt aufs Heute.

Mechthild Borrmann kommt am 06.11.23 zur Lesung nach Gernsheim: Das wird ein interessanter Abend!

Verlag Droemer Knaur, 978-3-426-30609-3, € 11,99

Slowenien III

Natasa Kramberger: Verfluchte Misteln

„Du wirst es bereuen, merk dir das.“ Natasa Kramberger weiß nicht, ob sie Zustimmung oder Gleichgültigkeit erwartet hat – aber dieser Satz ihrer Oma trifft sie ins Mark: Du wirst es bereuen, dass Du den Bauernhof Deiner Mutter übernommen hast. Einfach würde es nicht, dass war Kramberger eh‘ klar, immerhin war sie auf dem Bauernhof ihrer Oma großgeworden. Inmitten der mit den Jahreszeiten sich ändernden Arbeit, inmitten der Unwägbarkeiten. Aber auch inmitten alter Erzählungen und Mythen, die abends beim Kartenspiel mit auf den Tisch kamen. Die letzten zehn Jahre hatte sie dem Erzählen gewidmet, sie wohnte in Berlin und verfasste Romane. Den neuesten brachte sie ihrer Oma in diesem Oktober mit, mitsamt der Information zur Hofübernahme. Und der fatale Satz fiel, während diese wie selbstverständlich besagten Roman in Händen hielt …

Es ist wirklich ein steiniger Weg, den Natasa Kramberger sich da ausgesucht hat, halb in den Hügeln nahe Maribor im nirgends und halb inmitten Berlins. An keinem der beiden Orte ist sie oft genug, überall begegnet ihr Bürokratie – ob beim kleinen Park, den sie mit ihren Berliner Nachbarn zu retten versucht, oder der Vermessung ihrer Landwirtschaftsflächen. Wo in Berlin Lärm und Filmaufnahmen an den Nerven zerren, sind es in Slowenien Winter, die die Reben erfrieren lassen und Dürreperioden, die den Obstbäumen schaden. Mit „Verfluchte Misteln“ lässt die Autorin uns so hautnah wie sprachlich ungewöhnlich Monat für Monat am Werden und Vergehen teilnehmen. Und einmal mehr lernen wir Slowenien besser kennen.

Verbrecher Verlag, Übersetzung: Liza Linde, 978-3-95732-493-1, € 22,00

Julie Otsuka: Solange wir schwimmen

Solange sie schwimmen ist die Welt in Ordnung. Und es ist auch nicht wichtig, ob sie langsam oder schnell, dick oder dünn sind, modern oder altmodisch gekleidet – lediglich ein paar feste Regeln (wer vorbeischwimmen will, tippt die vordere Person an den Fuß … Oder: mit dem Bademeister redet man nicht …) sollte jeder einhalten, sonst bleibt es ein kurzes Intermezzo im Schwimmbad tief unter der Erde. Jede*r im Schwimmbad hat eine eigene Geschichte, einen eigenen Grund und ein erstes Mal. Alice hingegen scheint schon immer dagewesen zu sein. Und auch wenn eigentlich jeder mit sich beschäftigt ist, nach Alice schauen sie alle gemeinsam, nehmen Rücksicht, denken mit. Und dann ist ein Riss im Becken. Erst ist er so klein, dass man sich zwar daran stört und diese Bahn meidet, aber die meisten schwimmen weiter. Bis klar wird: Jetzt ist eine Komplettsanierung nötig.

Der Riss geht auch durch Alice‘ Leben. Solange das Schwimmbad war, war alles handhabbar – danach bricht sich Alice‘ Demenz immer schneller Bahn und schon bald zieht sie ins Bellavista um, ein Pflegeheim mit strengen Regeln. Doch seit wann ist Alice eigentlich krank? Gab es Vorzeichen, eine Vorgeschichte? Ist das Wiederholen der immer gleichen Geschichten bei älteren Menschen nicht vollkommen normal?

Julie Otsuka schreibt einzigartig. Auf 150 Seiten und in eher kurzen Sätzen entsteht erst eine ganz eigenständige Welt im Schwimmbad, dann die sich davon komplett unterscheidende Welt im Pflegeheim – oft das genaue Gegenteil zu den Freiheiten damals. Im dritten Teil schließlich kommt Alice’ Tochter zu Wort, die deren Leben Revue passieren lässt; und damit auch versucht, sich selbst besser zu verstehen. „Solange wir schwimmen“ ist ein Buch, das einen lange beschäftigt!

Mare Verlag, Übersetzung: Katja Scholtz, 978-3-86648-691-1, € 20,00

Joanna Quinn: Das Theater am Strand

Cristabel ist gerade vier geworden, als ihr Vater Jasper mit einer neuen Frau ins Haus kommt. Rosalind ist jung und bildschön – und erst mal froh, Jasper Seagraves Frau geworden zu sein, auch wenn sie sich nicht vorstellen kann, soweit ab von London leben zu müssen. Aber so viele Männer sind im Krieg geblieben und so kam ihr Witwer Seagraves gerade gelegen. Solange Zeitschriften im Haus sind, und Geld um das darin entdeckte zu ordern, lässt es sich mehr schlecht als recht im langweiligen Küstenort aushalten. Wenig später ist sie tatsächlich schwanger und das ist mühseliger und schrecklicher, als sie es sich vorgestellt hat. Das Kind ist kein Sohn, sie findet es sieht aus wie Gemüse und der Spitzname Veggie etabliert sich statt des Namens Florence sehr schnell. Es folgen Jahre, in denen nur Jaspers Bruder Willoughby Lichtblicke setzt – und dann endlich der ersehnte Erbe. Cristabel, Veggie und Digsby, die drei Seagrave-Kinder, sind unzertrennlich und eine Art Naturgewalt. Als Cristabel einen Wal am Strand findet und kurz darauf Bekanntschaft mit dem Maler Taras Grigorewitsch Kovalsky ist klar, dass sie die Gelegenheit nutzen muss, etwas ganz besonderes auf die Beine zu stellen: Das Theater am Strand …

Fast dreihundert Seiten lang nimmt uns Joanna Quinn mit ins England der Zwischenkriegszeit und noch einmal soviel auch in das des zweiten Weltkrieges. Sie erzählt in Gegenwartsform sehr direkt und trotzdem ausschweifend – wir Leser*innen sind mittendrin. Dabei sind die Charaktere gar nicht unbedingt Sympathieträger, Cristabel ist zu bestimmend, Rosalind zu ich-bezogen, und alle anderen haben mehr Schatten- als Lichtseiten. Aber die Geschichte der drei Kinder, des Theaters, und in der zweiten Hälfte des Buches auch des ungeschönten und tödlichen Kampfes gegen Hitler, hat einen ganz eigenartigen Sog. Es ist mir sehr schwergefallen, dieses Landgut und seine Bewohner wieder zu verlassen.

Verlag C. Bertelsmann, Übersetzung: Wibke Kuhn, 978-3-570-10465-1, € 23,00

Maria Ernestam: Der Klopapierkönig

Ein Kurzroman – so steht es auf dem Cover. Und ja, großgedruckte 140 Seiten lassen sich wirklich schnell lesen …

Valleras ist eine kleine Gemeinde in Schweden. Der Bürgermeister ist sozusagen hineingerutscht ins Amt: Am Ende seiner eigentlichen politischen Karriere hatte er sich im Heimatort aufstellen lassen, weil er dachte, jemand mit Erfahrung könne nicht schaden. Und dann war er immer wieder gewählt worden. Kurz nach der ersten Wahl hatte sich schon abgezeichnet, dass er der richtige Mann am richtigen Ort ist – da hatte ein Verwaltungsbeamter namens Ejnar Svensson statt vier Probe-Packungen mit grauem einlagigem Recyclingtoilettenpapier vier Lastzüge mit ebendiesem Papier bestellt. Nach viel Telefoniererei und anstrengender Handarbeit war eine Lösung gefunden, und die Toilettenpapierversorgung für die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, war gesichert. Nach fast zehn Jahren hatte dann eine Rechnungsprüfung gezeigt, dass Svenssons Fehler der kleinen Stadt große Summen eingespart hatte und zum Vorreiter bezüglich des Umweltschutzes waren sie unversehens auch geworden. Nur – was machte die dieser Erkenntnis folgende Berühmtheit mit einem Verwaltungsmenschen, der gerne grau und unerkannt bliebe und nun als Klopapierkönig gefeiert wurde?

„Der Klopapierkönig“ ist eine Posse – doch genau so wie es erzählt wird, können wir uns das alles auch vorstellen. Bis hin zum Bürgermeister (der selbst erzählt und darum namenlos bleibt), der voller Überzeugung erzählt, was er alles geleistet hat. Selbst die kleinen Teile, in denen er Fehler einräumt, sind gespickt mit „konnte nicht anders“ oder „tut mir ja auch leid“. Ejnar Svensson hingegen, der Klopapierkönig selbst, ist Ziel unseres Mitgefühls. Sein Ansinnen, überhaupt nicht gesehen zu werden, setzt er schließlich auf überraschende Weise durch. Wir Leser*innen erkennen die ganzen verwinkelten und unangemessenen Verwaltungsstrukturen: Und das Lachen bleibt uns manchmal im Halse stecken.

Btb Verlag, Übersetzung: Gabriele Haefs, 978-3-442-77321-3, € 12,00

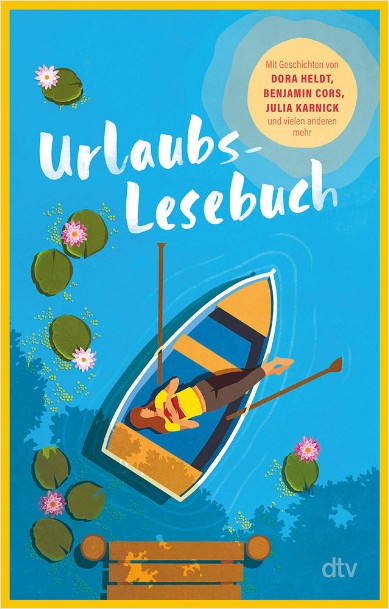

Urlaubs-Lesebuch

Max Scharnigg nimmt uns mit zum Forellenangeln. Sind Käsewürfel und Leberstückchen wirklich hilfreich? Und wie wichtig ist eigentlich die Ausrüstung?

Julia Karnick bucht einen Urlaub. Oder versucht es zumindest, ihr Timing ist nicht ganz so günstig. Aber mit der Familie ist es ja überall schön, oder?

Max Osswald hingegen denkt nach über die Liebe, weiß nicht, ab wann Nähe zu viel ist, weiß nur, dass es bisher immer so kam. Auch diesmal?

Bei TC Boyle ist die Trennschärfe zwischen Arzt, Helferin und Patientin nicht ganz so gegeben, Donna Daponte ringt mit ihrem Pseudonym und bei Sabrina Nau will wandern gelernt sein …

23 Kurzgeschichten sind in dieser Anthologie versammelt, keine davon hat mehr als dreißig Seiten. Einige Autor*innen sind bekannt, andere berühmt und wieder andere gar nicht geläufig – und bei den Texten gibt es welche, die schon irgendwo veröffentlich sind, aber auch Erstveröffentlichungen. Neben diesen Unterschieden gibt es aber viele Gemeinsamkeiten: Jeder Geschichte ist in sich abgeschlossen, sie faszinieren und werfen ein Licht auf sehr menschliche Charaktereigenschaften. Ich finde, das ist nicht nur für den Urlaub ein passendes Buch – mir hat es auch ein Wochenende versüßt.

Dtv, 978-3-423-21858-0, € 12,00

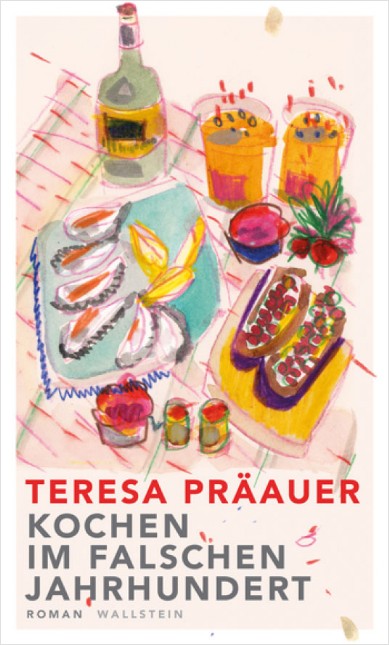

Teresa Präauer: Kochen im falschen Jahrhundert

Viel Cremant, einen schönen Salat und als Hauptgang eine Quiche – so hat sich die Gastgeberin die erste Einladung vorgestellt. Nur zu sechst werden sie sein, eigentlich zu fünft, weil die Lebensgefährtin des Schweizers (wieder mal) keine Zeit hat. Den dänischen Esstisch hat sie sich geleistet, sich genau solche entspannten Einladungen vorgestellt. Auch wenn noch nicht alles in der (gar nicht mal so) neuen Wohnung am rechten Platz steht. Und dann läuft es irgendwie ein bisschen aus dem Ruder. Man kommt zu spät, der Tisch bekommt Flecke, irgendwie ist man auch viel weniger sicher als es dem Alter entsprechen würde. Oder ist Sicherheit sowieso nur ein Trugbild? Wie ist man zu der- oder demjenigen geworden, der man vorgibt zu sein?

„Kochen im falschen Jahrhundert“ – schon der Titel wirft Fragen auf: Ist es das Essen selbst, das aus dem Jahrhundert gefallen ist? Oder die Garmethode? Oder, so meine Vermutung, wollte die Autorin eine Art Parabel schreiben auf ein Miteinander, das einerseits geprägt ist von der Vorstellung eines gemeinsamen Abendessens als Freundschaftskitt und andererseits nicht garantieren kann, dass dieses Abendessen die Freundschaft eventuell doch in Gefahr bringt? War in früheren Jahrhunderten alles einfacher, festgelegter? Ich kann diese Fragen nach Beendigung dieses Buch immer noch nicht beantworten. Aber: Genau das macht diesen Roman so reizvoll. Er stellt Rituale in Frage, spürt Gefühlen nach, bringt Ideen auf den Weg. Und lässt uns Leser*innen darum weder kalt noch schnell wieder los …

Wallstein Verlag, 978-3-83535-429-6, € 22,00

Stine Pilgaard: Meter pro Sekunde

Kfz, Kummerkasten, Kind. Auf diese drei K ließe sich das Leben herunterkürzen – zumindest empfindet es die (namenlose) junge Mutter so, die in „Meter pro Sekunde“ von ihrem Alltag erzählt. Kfz, weil sie von Fahrlehrer zu Fahrlehrerin zu Fahrlehrer weitergereicht wird und immer noch keinen Führerschein hat. Das führt zu erstaunlichen Betrachtungen über Fähigkeiten, Straßenverkehr und das Leben im Allgemeinen. Kummerkasten, weil die Chefin ihres Mannes findet, auch die Partner bräuchten eine sinnvolle Beschäftigung und darum die Stelle der Kummerkastenschreiberin für die junge Mutter überhaupt erst erschaffen lässt. Dass sie diese Aufgabe mit einer erstaunlichen Mischung aus Selbstbetrachtung und Klugheit zu lösen weiß, war nicht unbedingt zu erwarten. Und Kind, nun, weil ein Kleinkind einfach viel Zeit und Raum einfordert.

In kurzen Sequenzen, die sich in der Abfolge ähneln wie die Wochentage, lässt Stine Pilgaard ihre Mutter erzählen: Vom Leben mit Kind und Liebstem, von Freundschaft und dem Miteinander im kleinen Ort, von der erstaunlichen Schule, in der ihr Liebster arbeitet, vom Gefühl nicht richtig zu sein und trotzdem irgendwie klar zu kommen. Ich habe beim Lesen laut gelacht, immer wieder Abschnitte vorgelesen, mir sehnsüchtig Lesezeit freigeschaufelt. „Meter pro Sekunde“ ist weise, witzig, lebensnah – und will dabei, so glaube ich, wirklich einfach nur unterhalten. Mit Ohrwurm als Dreingabe (den müssen Sie aber bitte selbst herausfinden!).

Kanon Verlag, Übersetzung: Hinrich Schmidt-Henkel, 978-3-98568-077-1, € 14,00

Aleksia Sidney (Hrsg.): Wohlig warme Geschichten. Die literarische Wärmflasche

„Heizung runter und Buch auf: Wohlfühlgeschichten, die für warme Stimmung sorgen.“ - so wirbt der Kampa Verlag für diese Anthologie. Und tatsächlich stimme ich, nachdem ich die Geschichten gelesen habe, vollumfänglich zu; an diesem kalten Tag im März wird es gleich ein bisschen wohliger. (An einem kalten Tag im April gegengelesen stimmt das immer noch!)

In Isabelle Allendes Geschichte finden Museumswärter am Morgen ein Liebespaar im Guggenheimmuseum – und sie schwören Stein und Bein, ihre üblichen Runden gedreht und niemanden gesehen zu haben. Wahrheit oder Magie? Im „Schneesturm“ hingegen will ein Paar sich gegen den Wunsch der Eltern das Ja-Wort geben – doch wenn ein Schneesturm die Orientierung erschwert, ergeben sich einige Probleme. Ich weiß nicht, ob die Drehung am Ende „typisch russisch“ ist. Aber ich vermute das, denn auch Anton Tschechows „Kleiner Scherz“ endet für westeuropäische Lesegewohnheiten ungewöhnlich. Haruki Murakamis Erzählung endet eigentlich gar nicht, Ewald Arenz „Bücherliebe“ liest die Buchhändlerin natürlich mit großer Freude und Belustigung (Sie werden aber genauso gut unterhalten!). Mit den insgesamt elf Geschichten reisen wir Leser*innen durch die ganze Welt und buchstabieren das Wörtchen „Liebe“ immer wieder neu und immer wieder anders …

Alle Texte sind übrigens abgeschlossene Geschichten und als solche auch konzipiert – sicherlich macht das einen Teil des Reizes dieser Anthologie aus.

Kampa Verlag, 978-3-311-15067-1, € 12,00

Luise Diekhoff: Gezeitenkinder

Anfang der 1960er Jahre treten Hanna und ihre Cousine Evi eine neue Stelle an: Sie arbeiten im Kindererholungsheim „Strandhafer“ auf Norderney. Evi freut sich vor allem darauf, das erste Mal weg vom spießigen Zuhause zu sein, Hanna hingegen liegen die Kinder sehr am Herzen. Darum ist sie auch entsetzt, wie mit ihnen umgegangen wird – das Heim wird mit äußerster Härte geführt und drakonische Strafen sind an der Tagesordnung. Statt wegzugucken wie Evi, versucht sie, Änderungen herbeizuführen. Und gerät damit selbst ins Räderwerk …

Das ist ein wirklich gut und sehr mitreißend geschriebener Roman, der aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird: Aus der Sicht von Hanna, aber auch aus der von Rita, einer 10-Jährigen, die der Heimleiterin wegen ihres Widerspruchsgeistes und ihres klugen Kopfes ein Dorn im Auge ist und sehr zu leiden hat. Und aus der Sicht Wilkos, der das Faktotum im „Strandhafer“ ist. Wilko bekommt zwar alle Gemeinheiten mit, aber weil er in die eigene Familienvergangenheit so sehr verstrickt ist, wird er erst durch Hanna aktiv. Die ganze Geschichte hat schlüssige Bezüge in die NS-Zeit und zeigt dabei auf, wie die Vergangenheit immer auch Einfluss nimmt auf die Gegenwart und das Handeln einzelner Personen. Das ist eine tolle Mischung aus Spannung und Relevanz!

Heyne Verlag, 978-3-453-27353-5, € 22,00

Ralf Schwob empfiehlt - Andreas Wunn: Saubere Zeiten

Der Berliner Journalist Jakob Auber kehrt ins Elternhaus nach Trier zurück, weil sein Vater im Sterben liegt. Er vererbt seinem Sohn nicht nur das Haus, sondern auch einen ganz besonderen Nachlass darin: In Jakobs Kinderzimmer hat der der Vater in den Monaten vor seinem Tod eine Art Familienarchiv angelegt, das auch Tonbänder enthält, auf denen der Vater über seine Kindheit und Jugend spricht.

Jakob taucht immer tiefer in die Geschichte der eigenen Herkunft ein, befragt seine eigene Erinnerung, stößt auf Lücken und Ungereimtes. Seinem Großvater, Theodor Auber, gelang nach dem Krieg dank seines Erfindungsreichtums der Aufstieg vom Drogeriebesitzer zum einflussreichen Waschmittelfabrikanten. Dass seine Familie einmal reich gewesen ist, weiß Jakob nur aus den wehmütigen Erzählungen der Großmutter. Warum dieser Reichtum in den 60er Jahren wieder verlorengegangen ist, darüber wurde nicht gesprochen.

Im Familienarchiv findet Jakob auch Bilder einer jungen Frau, Bella, die bei seinem Großvater in der Drogerie gearbeitet und in die sich der Vater damals als Teenager verliebt hat. Bella verlässt Deutschland jedoch in den späten 50er Jahren und bricht den Kontakt zu ihm ab. Offenbar gab es aber zwischen Jakobs Vater und der geheimnisvollen Frau kurz vor dessen Tod noch einmal einen kurzen Briefwechsel …

Jakob macht sich auf die Suche nach Bella und findet dabei nicht nur heraus, worauf sich der Reichtum der Familie wirklich gründete und warum er wieder endete, sondern auch wie sich das Schweigen zwischen den Männern in der Familie bis zu ihm fortsetzt.

„Saubere“ Zeiten ist ein spannender und zugleich tiefgründiger Roman über Familiengeheimnisse, die deutsche Nachkriegszeit und darüber, wie eine Schuld auch die nachfolgenden Generationen prägt, ohne dass ihnen das bewusst ist.

Aufbau Verlag, 978-3-351-03890-8, € 22,00

Penelope Fitzgerald: Die Buchhandlung

Florence Green wagt einen Neuanfang: Sie eröffnet eine Buchhandlung in Harborough, einem kleinen, sehr schlecht erreichbaren Ort an der englischen Küste. Dafür nimmt sie einen Kredit auf und kauft das Old House, das kleine, feuchte, älteste Haus der Gemeinde. Schon das Gespräch mit Mr. Keble von der Bank gestaltet sich schwierig – er scheint eine irritierende Vorstellung vom Buchhandeln zu haben und es mit Kulturvermittlung zu verwechseln. Florence Green hingegen weiß, was sie tut, sie hat es in jungen Jahren von der Pike auf gelernt, und ist sich sehr genau bewusst, dass ein glückliches Unternehmen auf Gewinnerzielung beruht. So geht sie die Buchhandlung an, kauft Bücher und stellt eine sehr junge Gehilfin ein. Auf Bitten der Kundschaft integriert sie sogar eine kleine Leihbibliothek. Im ganzen Tun vergisst oder vielmehr verdrängt sie, dass Mrs. Gramstat, die im herrschaftlichen Haus lebt und das Sagen in Harborough hat, eben jenes Old House für ein Kulturzentrum hatte haben wollen. Das erste Weihnachtsgeschäft ist sehr erfolgreich, doch dann gibt es immer wieder Briefe von Anwälten, die für Unruhe sorgen …

Penelope Fitzgeralds Roman handelt nur vordergründig vom Führen einer Buchhandlung. Er ist eher eine Art Ortsbeschreibung, mit einer mutigen, klugen Frau im Zentrum, die gesellschaftlich über allen Dingen zu stehen meint – es aber natürlich nicht tut. Fitzgerald erzählt eher nüchtern, jedoch im typisch englischen, leicht ironischen Tonfall. Da sitzt jedes Wort und auch die ungewöhnlichste Beschreibung ist absolut nachvollziehbar. Übrigens: Auch wenn Florence Green Bücher mag und eine Buchhandlung ihr für den Ort notwendig und gewinnbringen scheint, von Büchern handelt der Roman tatsächlich fast nicht. Sehr reizvoll ist er trotzdem!

Suhrkamp Verlag, Übersetzung: Christa Krüger, 978-3-518-47021-3, € 12,00

Ilona Hartmann: Land in Sicht

„Unter ferner liefen“ – diese drei Worte wählte Janas Mutter immer, wenn sie auf den Vater angesprochen wurde, ironischer Unterton inklusive. Und für Jana war das Vaterlos-Sein auch kein Problem. Dachte sie zumindest. Bis ihr ein jugendlicher Bekannter von der ersten Begegnung mit seinem Vater erzählte. Es hatte ziemlich Überlegungen gekostet, doch irgendwann hatte Jana angefangen, den eigenen Vater zu suchen. Und ihn auch gefunden. Als Kapitän auf einem Donau-Kreuzfahrt-Schiff. Kurzentschlossen bucht sie genau auf dieser MS Mozart eine Fahrt. Je näher der Abfahrttag rückt, desto unruhiger wird sie: Was, wenn er ein Arschloch ist? Oder, noch schlimmer, wenn er richtig cool ist und sie damit leben muss, so viel versäumt zu haben?

„Land in Sicht“ ist schnell gelesen. Das liegt nicht nur an der Dicke (eher: Dünne) des Buches, sondern auch am Schreibstil der Autorin – schnell, kurz, oft witzig. Und doch ist da ein doppelter Boden, ist da einiges an Lebenserfahrung, bleibt genug zum Nachdenken. Und obwohl die Story es hergäbe, bedient Ilona Hartmann die üblichen Klischees gerade nicht, sondern sie ergänzt oder verändert sie, bis wir Leser*innen uns genötigt sehen, alles mal genauer zu durchdenken. Wir sind mittendrin – und werden dabei wirklich bestens unterhalten!

Lars Baumann hatte „Land in Sicht“ im November bei unserem Buchvorstellungsabend vorgestellt – das war eine großartige Idee von ihm!

Aufbau-Verlag, 978-3-7466-3932-1, € 11,00

David Mitchell: Utopia Avenue

Dean weiß, dass seine Vermieterin schon am Fenster sitzen wird, es ist später Freitagvormittag und sie erwartet den Mietzins pünktlich. Allerdings wird er sie um Aufschub bitten müssen – er wurde auf dem Weg von der Bank nach Hause ausgeraubt. Statt Aufschub bekommt er die Kündigung und kann gerade noch seine Siebensachen aus dem Zimmer holen, allen voran seine Bassgitarre. Sein Chef gewährt ihm keinen Vorschuss, stattdessen wird er auch seinen Job los. Da kommt ihm Levon Frankland gerade recht: Dieser bietet nicht nur seine Couch zwecks Übernachtung an, sondern ist auf der Suche nach Band-Musikern – und Dean soll nun Bandmitglieder finden helfen und in der neu gegründeten Band den Bass spielen …

David Mitchells opulenter Roman „Utopia Avenue“ spielt in den 60er Jahren, erzählt wird aus verschiedenen Persepktiven und mit viel Charme. Der Romantitel ist zugleich der Name der Band, die von Dean und Levon gegründet wird – aber ein großer Teil dreht sich um die gesamte Musikszene Londons. Mitchell bindet sie alle mit ein, ob sie nun Beatles, Bowie oder Led Zeppelin heißen. Es braucht ein bisschen, bis der Roman so richtig in Fahrt kommt: Aber dann kann man ihn wirklich nicht mehr aus der Hand legen!

Rowohlt Verlag, Übersetzung: Volker Oldenburg, 978-3-498-00227-5, € 26,00

unsere Belletristik-Lieblinge in 2022:

Tillie Olsen: „Ich stehe hier und bügle“

Die vier Geschichten dieses schmalen Bandes haben unterschiedliche Schwerpunkte, aber eine große Gemeinsamkeit: Sie erzählen von normalen, kleinen Leuten und gewöhnlichen Begebenheiten. Keine Abenteuer, auch keine Krimihandlung oder Liebesgeschichte – sondern Alltag. Der ja einerseits immer einfach da ist, andererseits eben doch seine Tücken und Anforderungen hat, denen man sich stellen muss.

Die erste, titelgebende Geschichte erzählt von Mutterschaft, Unzulänglichkeit – aber genauso von der Tochter, die letztendlich auch nicht weiß, was das Leben, was der Alltag mit ihr macht.

In der zweiten Geschichte ist es Whitey, heimatlos, krank und dazu noch Alkoholiker, der im ewigen Zwiespalt ist: Soll er bei der befreundeten Familie bleiben, soll er sich was Eigenes suchen? Ist Alltag überhaupt möglich?

Die Dritte erzählt von Carol, die zur Taufe ihrer Freundin Parry zum ersten Mal in der Kirche ist – Carol weiß, Parry schwarz, was wird daraus? Haben sie überhaupt selbst Möglichkeiten der Veränderung?

Die Vierte schließlich lässt Eva zu Wort kommen, Mutter von sieben erwachsenen Kindern, Großmutter – die sich mit ihrem Mann David Wort-Gefechte liefert. Beide wissen sehr genau, wie der andere besonders gut zu treffen ist und trotzdem wissen beide nicht wirklich viel voneinander. Wir Leser*innen hingegen erfahren alles.

Olsen schreibt so genau, hat so vielfältige Bilder - ihre Hauptfiguren kommen uns jeweils ganz nah und trotzdem lesen wir immer auch den Widerpart mit. Das ist große Literatur. Und ja: Es ist keine sehr aufbauende Lektüre, die Geschichten beschäftigen uns Leser*innen sehr lange. Letztendlich mit einem zarten Hoffnungsschimmer.

Der Übersetzer Rüdiger Dormagen, der die vier Geschichten gemeinsam mit seiner Frau ins Deutsche übertragen hat, schreibt im Nachwort sinngemäß, dass es für Tillie Olsen nicht nötig gewesen wäre, weiterhin Prosa zu schreiben: Das hier wäre die Quintessenz dessen, wofür Olsen gelebt und gearbeitet hat.

Aufbau Verlag, übersetzt von Adelheid und Jürgen Dormagen, 978-3-351-03982-0, € 20,00

Jessica Mitford: „Hunnen und Rebellen“

Die Mitfords gehörten zu den bekanntesten Familien des britischen Königreichs – wenn man in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ihren Namen erwähnte, wusste jeder von den Familienumständen. Nicht sehr wohlhabend waren sie, obwohl Teil des Hochadels …

Jessica war das sechste von sieben Kindern, nur der Bruder erlebte Schulalltag im Internat – die Schwestern wurden, ziemlich eklektisch, von der Mutter unterrichtet. Die drei älteren Mädchen waren im Teenageralter zumindest ein paar Jahre in Schulen, die jüngeren genossen das nur wenige Monate. Man darf sich das Leben keineswegs idyllisch vorstellen, auch wenn es viele gemeinsame Spiele und Rituale gab.

Vielleicht hat sich Jessica Mitford wegen der vielen abgeschiedenen Jahre nie von Unity und Diana Mitford distanziert: Jessica war bekennende Kommunistin, sie kämpfte auf der Seite der Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg und trat ein paar Jahre später in Amerika der kommunistischen Partei bei. Unity hingegen war mit Adolf Hitler befreundet und auch Diana war bekennende Faschistin. Die drei standen politisch sozusagen diametral gegeneinander. Das alles ist ein Teil des Buches.

Vor allem lebt diese Biographie, die ein halbes Jahrhundert voller heftiger gesellschaftlicher und politischer Umbrüche umfasst, von Mitfords reichem Erfahrungsschatz und einem unglaublichen Witz. Sie hatte einen ungetrübten Blick auf die Verhältnisse, weiß sie aber in erstaunlichen Bildern darzustellen. Diese Lebensgeschichte fasziniert von Anfang bis Ende.

Berenberg Verlag, übersetzt von Joachim Kalka, 978-3-949203-43-5, € 20,00

Elin Wägner: „Die Sekretärinnen“

Dieses Buch aus dem Jahre 1908 ist in Schweden ein absoluter Klassiker. Die Autorin Elin Wägner war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 26 Jahre alt, „Die Sekretärinnen“ war ihr Debüt. Wägner war Journalistin, Feministin und Kämpferin fürs Frauenwahlrecht und soziale Themen, sie war 1919 Mitgründerin des heute noch agierenden Vereins „Save the Children“.

Der Roman beginnt damit, dass Elisabeth nach Stockholm kommt, um eine Stelle als Sekretärin anzutreten. Sie hat sich vorher ein Zimmer zur Untermiete gesucht – und so beginnt eine eingeschworene Gemeinschaft von vier jungen Frauen, die allesamt Geld verdienen müssen. Sie haben ähnliche Erlebnisse mit Vorgesetzten, Ende des Monats ist bei allen das Geld gleich knapp, und mit den Männern haben, zumindest am Anfang, alle nicht viel am Hut.

Jede Szene ist mit großer Liebe zum Detail, viel Humor und reichlich Lebenserfahrung geschrieben. Wir erfahren eine Menge über den Alltag der jungen Frauen und auch reichlich Allgemeines über die gesellschaftlichen Umstände und Lebensverhältnisse von Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Erzählerin nimmt dabei oft eine Position zwischen den Stühlen ein, sodass sie mehrere Perspektiven aufzeigen kann. Der Roman erzählt übrigens auf ein paar Seiten eine der schönsten Weihnachtsfeierlichkeiten, die ich in meinem Leben lesen durfte – und auch darum möchte ich ihn Ihnen sehr ans Herz legen.

Ecco Verlag, übersetzt von Wibke Kuhn, 978-3-7530-0060-2, 20,00 €

Jo Leevers: Café Leben

Henrietta, Anfang 30, ist selbst ein wenig erstaunt, dass sie diesen Job ergattern kann – irgendetwas in ihrem ungewöhnlichen Bewerbungsgespräch hat Audrey von ihr überzeugt. Ob es ihre Direktheit ist oder das organisatorische Können? Oder vielleicht auch ihr Hang, Gefühlsäußerungen wenig Aufmerksamkeit beizumessen? Ihre Introvertiertheit? Jedenfalls wird sie die nächsten Wochen damit verbringen, die Lebensgeschichten von Menschen aufzuschreiben, die schwer krank sind. Dafür sind sechs bis sieben gemeinsame Sitzungen nötig, und meist soll dies eine Art Vermächtnis an die Nachwelt sein, so zumindest beschreibt es Audrey. Bei Annie, Ende 60 und Henriettas erste Klientin, ist das jedoch anders: Sie will sich gar nicht mit ihrer Vergangenheit befassen und sie hat keine Verwandten mehr und Freunde eigentlich auch nicht. Dass Henrietta ziemlich unbeteiligt guckt, aber fest auf Nennung aller Fakten beharrt, ist gleichzeitig Annies Glück und eingeforderte Anstrengung: Sie muss, um ihr "Lebensbuch" schreiben zu lassen, mit dem frühen Tod ihrer Schwester abschließen. Und Henrietta ist sich sicher, dass das nur geht, wenn sie herausfindet, was damals geschah.

Das ist kein Krimi und es ist auch nicht eines von diesen übergefühligen Büchern, eher im Gegenteil - und doch lebt und fühlt man mit den beiden mit. Immer wieder erinnert sich Annie an die beginnenden 70er Jahre, dieses London-Feeling ist sensationell! Nicht nur schön und interessant, sondern eben auch rassistisch und gefährlich (es ist die Zeit der schrecklichen IRA-Attentate). Eine erstaunliche, faszinierende Mischung: unbedingte Leseempfehlung!

Verlag Droemer, Übersetzung: Maria Hochsieder, 978-3-426-28280-9, € 20,00

Norbert Klugmann: Bitte parken Sie nicht in unserem Schaufenster

Die Waitzstraße in Hamburg-Othmarschen ist bekannt für ihre Einkaufsmöglichkeiten und die Vielfalt an Kulinarik. Es gibt außerdem unzählige ärztliche Praxen und auch die ein oder andere Anlaufstelle für alternative Heilmethoden. Berühmt ist sie jedoch für etwas ganz anderes - dort passieren mehrmals im Jahr die immer gleichen Unfälle: Eine ältere Person am Steuer eines SUVs verwechselt beim Ausparken Gas und Bremse, es gibt einen kurzen Moment das laute Geräusch eines hochdrehenden Motors, gefolgt von einem noch lauteren „Rumms“ – und besagter SUV steht an einer Wand oder in einem Schaufenster. Bisher ist noch niemand ernsthaft zu Schaden gekommen.

Soweit, so wahr. Norbert Klugmann nimmt diese Realität als Basis und baut daraus eine Geschichte, die es in sich hat! In seinem Roman ist es eine Art Heimatstolz, den die Othmarscher auf ihre Straße samt Unfällen haben. Jeder weiß, warum das passiert, wer verunfallt ist und wie die Familienstruktur sich danach verändert. Aber niemand, wirklich niemand weiß eine Verhinderungsmöglichkeit. Der othmarsche Stolz wird stark angeknackst, als in Poppenbüttel, einem anderen Stadtteil Hamburgs, plötzlich ähnliche Unfälle stattfinden. Professor a.D. Ehrenreich fühlt sich berufen, Othmarschen hervorzuheben – und er neigt zu außergewöhnlichen Ideen …

Norbert Klugmann hat einen sehr genauen Blick auf die Bewohner*innen seines Hamburger Kosmos – und seziert Eigenheiten und Vorgehensweisen mit reichlich Humor. Dabei kommt niemand, wirklich niemand, gut weg, und doch steckt soviel Wohlwollen in den Beschreibungen, dass das überhaupt nicht stört. Dieses Buch ist eine herrliche Posse!

Gmeiner Verlag, 978-3-8392-0237-1, € 14,00

Ralf Schwob empfiehlt – Javier Marias: Mein Herz so weiß

Javier Marias Roman „Mein Herz so weiß“ machte den spanischen Autor in den 90er Jahren schlagartig einem internationalen Lesepublikum bekannt. Die Geschichte des Dolmetschers Juan, der über Umwege und Zufälle dem Lebensgeheimnis seines Vaters und damit auch seiner eigenen Existenz auf die Spur kommt, ist ein beeindruckendes Stück zeitgenössischer Literatur.

Der Roman beginnt mit einer drastischen Szene. Die Familie ist beim Essen versammelt, als die junge Teresa vom Tisch aufsteht, sich ins Bad begibt und sich dort erschießt. Sie ist die Tante von Juan, dem Erzähler im Roman, der zu jener Zeit noch nicht geboren ist. Juans Vater heiratet darauf die jüngere Schwester Teresas, Juana.

Obwohl der Roman kein Krimi ist, möchte ich die Hintergründe für Teresas Selbstmord hier noch nicht offenbaren. Tatsächlich hat Juans Vater mehr als einmal Schuld auf sich geladen, was den Suizid Teresas am Ende in einem vollkommen anderen Licht erscheinen lässt. Der Roman ist, wie gesagt kein Krimi, es geht nicht darum, einen Schuldigen zu überführen, vielmehr beschäftigt er sich mit der Gewalt, die Menschen anderen Menschen antun können, in dem sie etwas offenbaren oder aber verschweigen.

Javier Marias schreibt oft längere Passagen ohne Absätze, aber wenn man sich dem Fluss des Textes überlässt, entwickelt seine Art des Erzählens einen Sog, dem gut zu folgen ist und der eine große sprachliche Kraft entfaltet. „Mein Herz so weiß“ ist kein Buch, das man eben mal so „wegliest“, sondern ein tiefgründiger Roman, sowohl inhaltlich als auch sprachlich.

Fischer Verlag, Übersetzung: Elke Wehr, 978-3-596-19459-9 € 13,00

Yolanda Prieto Pardo: Meine 50 spanischen Cousinen

Wer 50 Cousinen hat, ist nie alleine. Wer 50 Cousinen hat, hört viele Geschichten. Und wer 50 Cousinen hat, weiß sie zu erzählen …

Da ist Esther, die in Frankfurt alles stehen und liegen lässt, weil ihre Patentante in Madrid sie braucht. Da ist Ana, die ihren Mann verlässt, auch, weil er nicht bereit ist, sich in den neuen Lebensort einzufügen. Da ist Celia, die sich lange nicht entscheiden kann, ob sie Ärztin oder Schauspielerin werden soll. Und noch einige andere Cousinen sind auch da, deren Geschichten erzählt werden. Geschichten, die in der ganzen Welt spielen, und doch immer einen Bezug zur spanischen Lebensart haben.

Yolanda Prieto Pardo erzählt so, dass wir nicht zwischen Realität und Erfindung unterscheiden können. Ob Esther, Ana und Celia wirklich Cousinen sind? Wir Leser*innen können das nie genau wissen – und gleichzeitig ist es eine Freude, Esther, Ana, Celia und all die anderen kennenzulernen. Keine der Geschichten ist länger als zehn Seiten, so ist dieser Erzählband die perfekte Lektüre für zwischendurch. Nicht nur zu Buchmessezeiten.

Größenwahn-Verlag, Übersetzung: Anja Rüdiger, 978-3-95771-300-1, € 13,00

Fernando Contreras Castro: Unica blickt aufs Meer

Von der Schule direkt ins Grab – so hatte Unica sich das geschworen. Seit sie auf der großen Müllkippe des Rio Azul angekommen ist, schwört sie nicht mehr. Es ging ganz schnell, den einen Tag war sie noch Aushilfslehrerin, am nächsten arbeitslos und dann innerhalb kürzester Zeit ohne Obdach. So schließt sie sich den „Tauchern“ an, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, aus dem Riesenmüllberg Verwertbares zu fischen, Metall, Glas, Papier zum Verkaufen, Essensreste und das ein oder andere Praktische für sich selbst. Unica stellt Regeln auf, einmal Lehrerin immer Lehrerin, manche sind schön: das abendliche gemeinsame Essen zum Beispiel. Den Jungen, der ohne Begleitung auftaucht nimmt Unica irgendwann als ihren Sohn an. Und als Jahre später Mondolfo Moya Garro auf die Müllkippe kommt, zieht er notgedrungen bei ihr ein. Mondolfo ist es auch, der die Initiative ergreift, als die Regierung die Müllkippe schließen will …

Fernando Contreras Castro gelingt mit diesem Buch ein richtiger Balance-Akt: Einerseits gibt er Unica einen fast naiven Blick auf die Welt, der es ihr möglich macht, überhaupt so zu leben, wie sie es tut. Andererseits beschönigt oder romantisiert er nicht – wie gefährlich es ist, ein „Taucher“ zu sein, beschreibt er sehr klar. „Unica blickt aufs Meer“ ist in Costa Rica Schullektüre, auch, weil die Basis der Geschichte, gerade nicht erfunden ist. Und auch wenn es eigentlich harter Tobak ist: Dieses Buch zu lesen ist sprachlich und inhaltlich ein großer Gewinn.

Spanien ist Gastland der Frankfurter Buchmesse 2022. Strenggenommen passt dieser Roman, der dem magischen Realismus zugeschrieben wird, nur bedingt zu diesem Gastland: Costa Rica war bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts spanische Kolonie und Spanisch ist nach wie vor Amtssprache.

Unionsverlag, Übersetzung: Birgit Weilguny, 978-3-293-20943-5, € 12,00

Mary Delaney & Alexandra Lüthen: Ela

„BÄÄÄMMM! In mir drin explodierte etwas. Und dann sah ich tausend Farben. Echt. So war das. In Wahrheit saß da nur Ela auf meinem Platz und sagte: Hallo.“ So beginnt die Geschichte von Fatih und Ela. Im Bus, der beide zu ihren Arbeitsstellen fährt. Mit Herrn Kröter am Steuer, ewig schlechtgelaunt. Fatih ist in der Werkstatt den ganzen Tag zu nichts zu gebrauchen. Alles fällt ihm runter. Bevor Herr Kröter ihn wieder abholt, kauft Fatih einen ganzen Arm roter Rosen. Er sieht, wie sehr Ela sich darüber freut. Und weiß nicht, wie er die Stunden ohne sie überstehen soll.

Fatih und Ela sind Menschen mit Beeinträchtigung, beide haben eine Arbeitsstelle und gehen selbstbewusst ihren Weg. Schwierig wird es, als Elas Eltern sich einschalten: Für sie ist Ela sehr besonders, dies in jedem Fall, aber erwachsen, das ist sie nicht! Weil sie jeglichen Kontakt ablehnen, „leiht“ sich Fatih ein Auto und nimmt Ela mit auf den Weg in den Süden …

In dieser Liebesgeschichte stimmt alles. Wir fiebern mit Fatih, sind mit ihm gemeinsam entnervt vom Chef und den Kollegen, freuen uns über die Klugheit seiner Mutter und erschrecken vor der Übergriffigkeit von Elas Eltern. Mit jedem Satz sind wir näher an Fatih und Ela dran – an einem Leben, das völlig normal ist, es aber doch nicht oft sein darf. Mary Delaneys Illustrationen (und die tolle Ausstattung) ergänzen den Text aufs Feinste: „Ela“ ist ein Buch für Herz, Seele und Verstand.

Kunstanstifter Verlag, 978-3-948743-19-2, € 25,00

Mariana Leky: Kummer aller Art

Nein, das ist kein neuer Roman von Mariana Leky. Ja, das ist auf ähnlichem Niveau wie "Was man von hier aus sehen kann".

Leky beglückt uns mit Kolumnen, alle 3 ½ bis 4 Seiten lang, alle lebensklug und herzerwärmend. Sie erzählt von ihren Onkeln, den Nachbarn und dem Patenkind, die Geschichten sind miteinander verwoben, ohne dass es direkte Anschlüsse gibt. Das ist bezaubernd, weil wir den Personen unvermittelt in immer anderen Blickwinkeln begegnen. Ungefähr jede dritte Geschichte hat in irgendeiner Form Psychoanalyse mit drin - es gibt einen hohen Prozentsatz an Analytiker*innen in der Großfamilie Leky, so scheint es mir. Allerdings ist die Autorin selbst dadurch wohl ziemlich immun gegen Küchenpsychologie, die uns sonst öfter in Kolumnen begegnet: Leky hat sich einen frischen und ehrlichen Blick bewahrt.

Ich empfehle, das Buch nicht in einem Rutsch zu lesen, auch wenn es dazu verführt (ein Regensonntag auf der Couch und durch ist es), sondern eher in kleineren Häppchen. Und gerne in der Reihenfolge, in der die Geschichten abgedruckt sind, sonst gerät die Entwicklung der handelnden Personen durcheinander. Alle lesen will man sowieso, wenn man das Buch mal aufgeschlagen hat …

Dumont Buchverlag, 978-3-8321-8216-8, € 22,00

Steven Uhly, Die Summe des Ganzen

Padre Roque de Guzmán sitzt wie jeden Werktag im Beichtstuhl seiner Kirche. Er hofft, dass heute niemand beichten will, sonst wird es eng mit der anschließenden Chorprobe. Doch es kommt ein junger Mann, der schwer an einer Sünde zu tragen scheint; bevor er sie aussprechen kann, flieht er. Ab diesem Abend kommt der junge Mann täglich - und je mehr er seine (bislang nur gedachte) Tat gesteht, desto tiefer rutscht auch der Padre hinein in den Abgrund.

Irgendwann begleiten wir den Padre lesend in seine Vergangenheit, weg von der aktuellen Gemeinde in einem heruntergekommenen Stadtteil von Madrid, die er seit vier Jahren leitet. Mit Gottes Hilfe, wie er glaubt, hat er seine Dämonen bezwungen. Der junge Mann zeigt ihm, dass das mitnichten so ist.

Ich weiß nicht, was ich nach diesem Klappentext („Die Macht der Worte ist so groß.“) erwartet hatte - jedenfalls nicht eine so genaue Untersuchung menschlicher Abgründe, Gottesglaubens und lebensbeeinflussender Verletzungen. Steven Uhly ist dicht an seinen Charakteren und rollt dabei die Handlung langsam auf, wir Leser*innen wissen sehr lange nicht, worauf die Geschichte hinausläuft. Das ist unglaublich gut geschrieben und ungemein verstörend – „Die Summe des Ganzen“ ist ein wichtiges schmales Buch.

Secession Verlag, 978-3-96639-048-4, € 22,00 €

Anne Stern: Drei Tage im August

Berlin im August 1936: Die Olympiade ist auf ihrem Höhepunkt, die Nazis halten sich halbwegs zurück. Gäste aus der ganzen Welt sollen schöne und faire Spiele erleben - und natürlich sollen sie die (falsche) Sicherheit mit nach Hause nehmen, dass in Deutschland nichts Schlimmes passiert. Elfie Wagner leitet die feine Chocolaterie Sawade, und sie ist sich der Gefahr, die von den Nazis ausgeht, sehr bewusst. Trotzdem bildet sie zusammen mit der Verkäuferin Trude eine Art Ruhestation - auch für den jüdischen Buchhändler Franz Marcus, der in den nächsten Tagen seinen Laden wird abgeben müssen und der stattdessen ernsthaft überlegt, ins Ausland zu fliehen.

„Drei Tage im August“ sieht nicht nur richtig gut aus – es ist auch ein toller Roman! Gut zu lesen, sehr nachvollziehbar und durchaus spannend erzählt Anne Stern von Veränderungen im Miteinander, von wachsender Bedrohung aber auch von Freundschaften, die sich bewähren. Dabei gelingt ihr ein Tonfall, der nichts kleinredet oder beschönigt, eine Sprache, die dem Thema Naziherrschaft angemessen ist und trotzdem „leicht“ daherkommt.

Sawade gibt‘s übrigens tatsächlich und immer noch.

Aufbau Taschenbuch, 978-3-7466-3998-7, 15,00 €

Marie Hermanson: Der Sommer, in dem Einstein verschwand

Wir schreiben das Jahr 1923, ganz Göteborg steht unter dem Zauber der Weltausstellung. Neue Technologien begeistern Menschen aus aller Herren Länder, im Kinderparadies ist Esel Bella der große Liebling und in der Rotunde wird die Nacht zum Tag gemacht. Für Anfang Juli hat Albert Einstein sich angemeldet – er hat im Jahr vorher (endlich) den Nobelpreis bekommen und soll nun mit Verspätung seine Nobelvorlesung halten. Ohne diese wird ihm das Preisgeld nicht ausgezahlt werden und das hat er seiner Exfrau für die gemeinsamen Kinder versprochen. Einsteins Besuch in der Weltausstellung soll ein weiteres Highlight dort sein. Am 6. Juli steht ein Empfangskomitee mit allem Pomp am Bahnstein. Doch Einstein steigt nicht aus dem Zug!

Marie Hermanson hat in ihren Roman viele Tatsachen hineingewoben. Die Weltausstellung, die Zeitung und Esel Bella gehören dazu, die zwei Tage Verspätung, mit der Einstein seine Nobelvorlesung hielt, ebenso. Auch die feindliche Stimmung gegenüber Albert Einstein, vor allem in Berlin, aber auch im Nobelkomitee, fußen auf Fakten. Die Geschichte drumherum, mit dem Eselführer Otto, der Journalistin Ellen und dem Polizisten Nils – in mehrere Handlungssträngen erzählt, die erst nach ungefähr einem Drittel des Buches zusammenfinden – diese Geschichte hat Hermanson fabuliert. Ihr Erzählstil ist interessant, die Sprache bildhaft aber keineswegs kitschig. Dieser Roman ist feine Unterhaltung mit klugem Hintergrund.

Insel Verlag, Übersetzung: Regine Elsässer, 978-3-458-68129-8, € 10,00

Ali Hazelwood: Die theoretische Unwahrscheinlichkeit der Liebe

Vielleicht war es doch keine gute Idee, mitten in der Nacht im Labor den ersten Mann zu küssen, der ihr über den Weg läuft. Aber was bleibt Olive anderes übrig, wo sie ihrer besten Freundin Anh Pahm erzählt hat, dass sie ein Date hat. Anh ist nämlich in Jeremy verliebt, mit dem Olive direkt vorher befreundet war und wegen des Girls Code denkt Anh, dass sie nichts mit Jeremy anfangen darf. Außer, Olive hat selbst ein Date. Dass es ausgerechnet Dr. Adam Carlsen ist, den sie küsst, merkt sie zu spät – musste es ausgerechnet der größte Labortyrann der Stanford Universität sein? Und warum hat sich das so gut angefühlt?

„Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe“ ist wie zu erwarten ein echter Liebesroman. Gut zu lesen, unterhaltsam, nicht kitschig – und der wissenschaftliche Hintergrund der handelnden Personen sorgt für eine interessante, ungewöhnliche Sicht auf die Welt. Die Kollegin schrieb: „Ein bisschen wie Georgette Heyer im 21. -Jahrhundert.“ Und ja: Das ist eine eindeutige Leseempfehlung.

Rütten & Loening, Übersetzung Anna Julia und Christine Strüh, 978-3-352-00971-6, € 16,90

Fanny André: Zwei am Meer

Camille hat, entgegen aller Konventionen, ihre Ex-Schwiegertochter Isabelle zur Beerdigung ihres Sohnes Arnaud eingeladen. Sie hofft auf wohltuendes Miteinander, welches ihr hilft, mit der Trauer leben zu lernen. Tatsächlich stellt sich die Vertrautheit ein, die sie in Zeiten der Ehe von Isabelle und Arnaud hatten. Dazwischen war absolute Funkstille. Und noch am Tag der Beerdigung beschließen Camille und Isabelle, für eine Woche in die Normandie und in die Bretagne zu fahren, sie wollen sich gegenseitig davon überzeugen, dass die eigene Region die schönste ist. Sie finden Schönheit, Freundschaft und unerwartete Herausforderungen …

Fanny Andrés scheut in ihrem Buch große Themen nicht, und trotzdem kommt es leicht lesbar daher: Camille und Isabelle gehen freundschaftlich und sehr vorsichtig miteinander um. Und doch holen sie sich aus der jeweiligen Komfortzone (am Ende starten beide einen Neuanfang). Gerade dieser Hang zu Gegensätzlichkeiten macht das Buch zu etwas absolut Besonderem. Ein echtes Wohlfühlbuch ist es außerdem! Und: Wer die Normandie oder die Bretagne liebt, kommt mit den tollen Beschreibungen absolut auf seine Kosten.

Dumont Buchverlag, Übersetzung: Ingrid Ickler, ISBN 978-3-8321-6618-2, € 22,00

Kerstin Campbell: Ruthchen schläft

Georg und Frau Lemke haben ihre festen Gewohnheiten: Jeden Mittwoch, dem Tag an dem Georg sein Mietshaus putzt, macht er Pause bei ihr. Wenn er einkauft, fragt er, ob er etwas mitbringen kann. Und an Georgs Geburtstag backt sie Schokoladenkuchen und sie feiern ein wenig miteinander. An diesem Geburtstag ist Frau Lemke seltsam bedrückt – ihr Sohn findet, dass sie mit ihren weit über 80 Jahren nicht mehr alleine leben kann und darum möchte er sie zu sich nach New York holen. Sie findet, das ist sie ihm schuldig und verhandelt darum mit Georg, ob und wann sie reisen soll. Georg, der nicht viel auf die Kette bekommen hat in seinen paar und vierzig Lebensjahren, sieht in Wolfgangs Wunsch vor allem die Notwendigkeit, an Geld zu kommen, weil er pleite ist. Warum sonst Wolfgang war ins billige Queens umgezogen? Und dann wacht Ruthchen, Frau Lemkes Katze, nicht mehr auf, wo sie Wolfgang doch geschrieben haben, dass alles beim Alten bleibt, solange die alte Katze noch lebt …

Gerade bin ich ein bisschen auf der Suche nach wohltuenden Romanen. Keine, in denen das Leben eitel Sonnenschein ist, dies nicht, sondern solche, die herzenswarm sind. Bei denen Menschen in besonderer Art miteinander umgehen. Kerstin Cambpell hat einen solchen verfasst: Zu lesen, wie Georg über sich hinauswächst, Frau Lemke beisteht, außerdem Kai, den er seit der Kindheit kennt, ein guter Freund ist – das tut einfach gut. Dass er auch lernt, mit den eigenen Fehlern zu leben und sich neu verliebt, kommt noch obenauf. Nach „Ruthchen schläft“ kann man sich gestärkt wieder der Welt stellen.

Kampa Verlag, 978-3-311-15037-4, € 12,00

Delphine de Vigan: Die Kinder sind Könige

Mélanie wünscht sich nichts sehnlicher, als ein Star zu werden – allerdings vermasselt sie ihre Chance sehr gründlich. Als sie Jahre später Mutter geworden ist, macht sie mit Hilfe von Videoclips ihre beiden Kinder zu Stars. Erst ist das für diese ein Spiel. Doch schon bald ist es die Gier nach Likes, die den Alltag der Mutter bestimmt, mit ihrer Videokamera inszeniert sie jeden Schritt und Tritt … Bis eines Tages Tochter Kimmy beim Versteckspiel verschwindet. Polizistin Clara ermittelt im vermuteten Entführungsfall, sie überblickt schnell alle Zusammenhänge. Doch wie agieren in einem so ungewöhnlichen Fall?

Delphine de Vigan hat zwei Erzählstränge: den von Mutter Mélanie und den von Flic Clara. Die beiden sind bezüglich Herkunft und Einstellung absolut gegensätzlich – einerseits streicht dies Mélanies Übergriffigkeit und ihre hemmungslose Vermarktungssucht noch heraus. Und andererseits benennt Clara in ihrer Form der Ermittlung oft den gesetzlich zulässigen Rahmen. Das alles ist faszinierend geschrieben, zumal die technischen Gegebenheiten den heutigen in weiten Teilen entsprechen. „Die Kinder sind Könige“ bringt thematisch viel auf den Tisch und das ist durchaus fordernd: Zumindest wer die sozialen Medien nutzt, kennt das Herbeisehnen der Likes, dass de Vigan so bildhaft beschreibt. Die letzten Seiten spielen im Jahr 2031, in einem Szenario das vollkommen durchdigitalisiert und durchaus realistisch erscheint. Und doch bleibt einiges offen …

Wahnsinnsbuch.

DuMont Buchverlag, Übersetzung: Doris Heinemann, 978-3-8321-8188-8, € 22,00

Praktikantin Karolin empfiehlt - Casey McQuiston: Royal Blue

„KÖNIGSSCHLACHT: Prinz Henry und der Präsidentinnensohn prügeln sich auf der königlichen Hochzeit.“ Das ist eine der vielen Schlagzeilen, die morgens vor Alex liegen.

Seit sie sich das erste Mal bei Olympischen Spielen getroffen haben, kann er ihn nicht leiden, doch für die Wiederwahl seiner Mutter lässt er sich auf die Abmachung ein, eine Freundschaft mit dem britischen Thronfolger Prinz Henry für die Medien vorzutäuschen. Gemeinsame Besuche bei krebskranken Kindern, Weihnachtsfeiern, Silvester oder auch gelegentliche gegenseitige Besuche. Wer denkt schon, dass man sich dabei in seinen Erzfeind verliebt.

Ein Roman über Findung der eigenen Sexualität, Akzeptanz, Freundschaft und das jung sein. Casey McQuiston spricht die immer noch schwierigen Themen, wie Rassismus in der Gesellschaft und Homosexualität, vor allem in mächtigen Positionen, an, aber auch den Verlust und das Wiederzusammenfinden geliebter Menschen.

Sie beschreibt die Charaktere so herzlich und verständnisvoll, dass es schon traurig ist, dass sie nur fiktiv sind.

Das Buch zeigt, dass es immer Leute geben wird, die hinter einem stehen und man das machen sollte was man liebt, egal was andere sagen.

Meiner Meinung nach ein absolutes Wohl-fühl-Buch, das man nicht aus den Händen legen möchte.

Knaur Verlag, 978-3-426-52615-6, Übersetzung: Hannah Brosch, € 12,99

Daniel Jones / Miya Lee (Hrsg.): Tiny love stories

Seit dem Jahr 2004 gibt es eine Kolumne in der New York Times, die auf den Einsendungen von Leser*innen basiert: „Schickt uns Liebesgeschichten, die nicht länger sind als ein Twitter-Post“. Tatsächlich brauchen die Erzählenden im Regelfall unter 100 Zeichen (im Deutschen durchaus mehr …), um ihre Geschichten zu erzählen – und das ist wirklich großartig, weil man nur sehr kurze Zeit zum Lesen braucht. Die Liebesgeschichten sind gerade nicht ausschließlich zwischen Lebenspartner, sondern völlig unterschiedlich. Da gibt es (erwachsene) Kinder, die mit ihrem dementen Vater dessen in ihrer Kindheit angelegte Muschelsammlung genießen. Eine Schwester, die für ihren Bruder die irrwitzigsten Sachen strickt, weil er dadurch bei seinem Einsatz in Afghanistan weiß, dass sie an ihn denkt. Da ist der Enkel, der sich immer wunderte, dass seine Großmutter neutrale Pronomen nutzte, bis er selbst merkte, dass er Männer liebt. Und auch eine Mutter erzählt, wie die Liebe zur Tochter diese rettete.

Pralinen sind Freuden für kurze Zeit. Diese Geschichten machen jedoch etwas mit uns, was Pralinen nicht können: Sie sättigen und tun dauerhaft gut. (Dass das Buch wirklich entzückend gestaltet ist, mit ab und an Fotos der Erzählenden, das setzt dem Ganzen die Krone auf.)

Groh Verlag, Übersetzung: Christiane Bernhardt, 978-3-8485-0083-3, € 12,00

Daniel Jones / Miya Lee (Hrsg.): Tiny love stories

Seit dem Jahr 2004 gibt es eine Kolumne in der New York Times, die auf den Einsendungen von Leser*innen basiert: „Schickt uns Liebesgeschichten, die nicht länger sind als ein Twitter-Post“. Tatsächlich brauchen die Erzählenden im Regelfall unter 100 Zeichen (im Deutschen durchaus mehr …), um ihre Geschichten zu erzählen – und das ist wirklich großartig, weil man nur sehr kurze Zeit zum Lesen braucht. Die Liebesgeschichten sind gerade nicht ausschließlich zwischen Lebenspartner, sondern völlig unterschiedlich. Da gibt es (erwachsene) Kinder, die mit ihrem dementen Vater dessen in ihrer Kindheit angelegte Muschelsammlung genießen. Eine Schwester, die für ihren Bruder die irrwitzigsten Sachen strickt, weil er dadurch bei seinem Einsatz in Afghanistan weiß, dass sie an ihn denkt. Da ist der Enkel, der sich immer wunderte, dass seine Großmutter neutrale Pronomen nutzte, bis er selbst merkte, dass er Männer liebt. Und auch eine Mutter erzählt, wie die Liebe zur Tochter diese rettete.

Pralinen sind Freuden für kurze Zeit. Diese Geschichten machen jedoch etwas mit uns, was Pralinen nicht können: Sie sättigen und tun dauerhaft gut. (Dass das Buch wirklich entzückend gestaltet ist, mit ab und an Fotos der Erzählenden, das setzt dem Ganzen die Krone auf.)

Groh Verlag, Übersetzung: Christiane Bernhardt, 978-3-8485-0083-3, € 12,00

Jaub Malecki: Saturnin

Erzählt ist dieses Buch auf drei Ebenen, Enkel Saturnin (2010er Jahre), Mutter Hania (Anfang der 80er), Großvater Tadeusz (hauptsächlich 1939 bis 1945), das Meiste spielt in Kwilno, einem kleinen Ort in Polen rund 100 km vor Warschau. Saturnin wird aus seinem eintönigen Leben in Warschau gerissen, denn Großvater Tadeusz ist verschwunden. Hania kann sich keinen Reim darauf machen, weder warum noch wohin. Sie bekommen einen Anruf einer völlig Unbekannten, die angeblich erahnen könne, wo Tadeusz ist: Ihr Vater hätte von Tadeusz erzählt. Sie fahren zu ihr - denn dieser Vater hieß auch Saturnin, es muss also eine Verbindung geben. Tatsächlich finden sie Tadeusz nach ihrem Hinweis. Dieser ist dorthin zurückgekehrt, wo er seiner eigenen Empfindung nach 1939 schon hätte sterben sollen, am Ufer des Flusses Bzura, neben den gefallenen Kameraden. Stattdessen hat er sich ins Leben zurückgekämpft und als "die Schlange" im Untergrund lebend, deutsche Soldaten getötet.

Der Autor schont uns Leser*innen nicht, es fließt viel Blut, aber er redet das weder schön (könnte er, es geht um die Tötung von Invasoren), noch schreibt er mehr als er müsste. Und es ist da keine Schuldzuweisung, kein Verherrlichen, Malecki gelingt die Gratwanderung des Beschreibens, ohne in übliche Stereotype zu fallen. Er stellt dar, was Krieg mit denen macht, die ihn erleben - aber auch mit den Nachkommen, die mit einer großen Sprachlosigkeit leben müssen und gar nicht wissen, warum. Dies ist ein Buch, dass wahnsinnig gut und erschreckend passend ist. Und das erstaunlicherweise Hoffnung macht …

Verlag Secession, Übersetzung: Renate Schmidgall, 978-3-907336-13-7, € 25,00

Wibke Ladwig: Geschichten aus der Heimbürokantine

„Es gibt beim Kochen keine Garantie, dass man mit Zutaten guter Qualität auch zwingend Gutes hinbekommt. Ohne Üben, oft kochen, viel essen und konzentriert hinschmecken geht es nicht.“ So beginnt der Essay mit der Überschrift „Anders Einkaufen“. Und wenn man bis zu diesem Text nicht schon Fan von Wibke Ladwigs Momentaufnahmen ist, dann wird man es damit ganz sicher. Allerdings sind die vorherigen Texte über Vampire und Stachelbeeren, Kulinarische Souvenirs und Schwester Veronika schon so bezaubernd, dass man dieses Buch schwerlich erst jetzt lieb gewinnt …

In 32 Kurztexten nimmt uns die Autorin mit in ihre Heimbürokantine, in den Urlaub, auf den Markt und immer wieder auch in die Vergangenheit. Das ist sehr persönlich. Und allgemeingültig ist es ebenso, schon gleich aus mehreren Gründen. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wie im Kapitel Anders einkaufen. Aber genauso auch, weil wichtig ist, sich gut um sich zu kümmern – „Mahlzeit“ sei hierzu empfohlen. Und dann noch, weil Erinnerung stets mit Geruch und damit Geschmack verknüpft ist und da wir alle ja Erinnernde sind, lohnt es allemal, da genau hinzuschmecken.

Dass die „Geschichten aus der Heimbürokantine“ auf feinem Papier gedruckt, mit großartigen Grafiken ergänzt und in feinem gründen Leinen gebunden sind – dass sei, fast am Rande, auch noch erwähnt.

Hädecke Verlag, 978-3-7750-0814-3, € 18,00

Anne von Canal / Heikko Deutschmann: I get a bird

„Sie mögen ja sogar Ihre Fahrgäste, dann bremsen Sie vielleicht auch für Fahrradkuriere.“ Das steht im ersten Brief von Jana an Johann. Johann, der Busfahrer, der ihr den Kalender, den er in einer Telefonzelle gefunden hat, erst nach drei Jahren zurückgibt. Dabei hat er darin noch nicht einmal geblättert … Jana nimmt seine Entschuldigung nicht wirklich an. Und trotzdem entwickelt sich ein Schriftverkehr, Briefe und Postkarten, in denen die beiden sich einander mäandernd nähern. Denn manchmal ist es einfacher, Fremden gegenüber offen zu sein, als gegenüber Menschen, die man kennt und mag.

Wer jetzt eine Romanze à la „Gut gegen Nordwind“ erwartet, liegt vollkommen falsch. (Ich habe diesen E-Mail-Roman damals verschlungen!) Von Canal und Deutschmann, die nur den Beginn der Brieffreundschaft abgesprochen haben, lassen eine völlig andere Geschichte entstehen. Eine von Verletzungen und Hingabe, Elternschaft und Schwermut. Dabei wählen sie faszinierende Bilder und eine tolle Sprache – und selbst das Ende ist so besonders wie der ganze Roman!

Mare Verlag, 978-3-86648-682-9, € 22,00

María José Ferrada: Kramp

D. ist Vertreter für Eisenwaren – Hämmer, Schrauben, Nägel, Fuchsschwänze, aber auch Türspione sichern sein Überleben zumindest bis zur Monatsmitte. Danach gilt es zu improvisieren: Mal stellt das Hotel einen Beleg über zwei Übernachtungen aus, obwohl man nur eine dort war. Oder man sucht direkt nach einer Tankstelle nach aus dem Fenster geworfenen Quittungen. Dabei hat D. es sogar recht gut getroffen, denn oft reist seine Tochter M. mit. M. mit dem überzeugend fordernden oder hungrig traurigen Blick, je nachdem, ein Blick, der die Verkäufe nach oben treibt. So sehr, dass auch S., der Vertreterkollege für Drogeriewaren, mit M. reisen möchte …

„Kramp“ ist ein schmaler Roman, erzählt aus dem Blickwinkel eines Kindes. M. hat eine erstaunlich hellsichtigen Sicht der Welt. Die eigentliche Gefahr im Chile der Pinochet-Ära kann M. jedoch nicht erkennen – wir Leser*innen jedoch sehen sie spätestens mit dem Auftauchen des Filmvorführers: E. ist auf der Suche nach Gespenstern … María José Ferrada nimmt uns mit in ein Land, in dem es nur vordergründig Normalität gibt. Auch wenn wir der Erzählerin die Normalität glauben wollen.

Übersetzung: Peter Kultzen, Berenberg Verlag, 978-3-949203-08-4, € 22,00

Trish Doller: Du hast gesagt, es ist für immer

Annas Reminder erinnert sie daran, dass sie und Ben seit drei Jahren planen, an diesem Thanksgiving mit ihrer Segeltour zu beginnen. Und so fährt sie kurzentschlossen zu dem Segelboot, das Ben mit viel Liebe renoviert hat, anstatt zu ihrer Mutter. Das Boot war Bens großer Traum, er hatte Segelerfahrung (die ihr weitestgehend fehlt) - aber Ben hat sich vor einigen Monaten aus dem Leben verabschiedet. Die Tour ist anfangs so chaotisch, dass Anna beim ersten längeren Stopp nach Segelbegleitung sucht ...

Tatsächlich gibts einiges an Irrungen und Wirrungen und am Ende gibt es ein sich sehr zugeneigtes Paar (ja, das ist gespoilert, aber nichts anderes ist zu erwarten, oder?). Aber trotz des vorhersehbaren Endes ist das Buch ein echter Lesegenuss: Es ist süffig geschrieben, die Ich-Erzählerin ist handfest aber durchaus gefühlig. Ben ist Bestandteil ihres bisherigen Lebens, sie bemisst gerade am Anfang viel an ihm. Wir erleben mit, wie sie Abschied nehmen lernt, ohne dabei alles Gemeinsame in Frage zu stellen. „Du hast gesagt, es ist für immer“ geht ans Herz.

Übersetzung: Sonja Rebernik-Heidegger, Blanvalet Verlag, 978-3-7341-0986-7, € 15,00